白濱神社は伊豆半島の先端近くにあり2,400 年の歴史を持つ伊豆最古の宮として知られています。

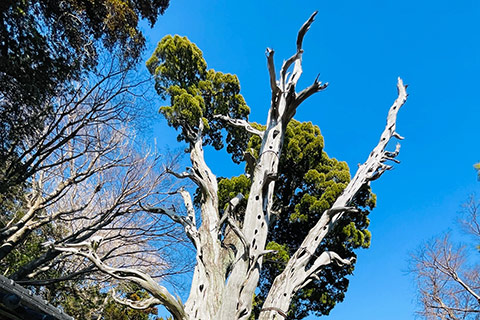

御祭神は伊古那比咩命(いこなひめのみこと)、三嶋大明神(みしまだいみょうじん)、見目(みめ)、若宮(わかみや)、剣の御子(つるぎのみこ)、の5柱の神様です。境内には樹齢2,000 年の巨木がそびえ、神社裏には白砂の海岸で有名な白浜海岸があります。

御由緒

白濱神社の御祭神、三嶋大明神はその昔(2,400年前)遥か南方より黒潮に乗り、この伊豆に到着されました。大明神は富士の大神様の御許しを戴き、伊豆半島の南東の土地を譲っていただきました。

その後、大明神は御供の見目、若宮、剣の御子の進言により、伊豆の南に定住していた賀茂族の姫神(伊古奈比咩命)様を后として迎え、白浜という所に宮を造り住まわれました。

その後、土地を広くする為伊豆の沖合いに島を造る事を富士の大神様に申し上げ、御許しを頂き、見目、若宮、剣の御子は伊豆の竜神、海神、雷神等の神々を集め島造り(島焼き)を始めました。

最初に1日1番で小さな島を造りました。初めての島なので初島と名づけました。次に神々が集まってそうだんする島神集島(現在の神津島)、次に大きな島の大島、次に海の塩を盛って白く造った新島、次に御供の見目、若宮、剣の御子の家をつくる島、三宅島。次に三嶋大明神の蔵を置くための御蔵島。次に沖の方に沖ノ島。次に小さな小島。次に天狗の鼻の様な王鼻島。最後に10番目の島、十島(現在の利島)を造りました。

7日で10の島を造り上げた三嶋大明神は、三宅島に宮を造り暫く御過しになりました。その時、これもまた見目、若宮、剣の御子の進言により、各島々に后をおき沢山の御子神様を御つくりになられました。その后神、御子神達を祭る社は現在でも各島々に祭られています。三嶋大明神はその後、再び「白浜に帰るぞ」と言って、御供の見目、若宮、剣の御子と白浜に帰って来られました。

今から千年以上前の当社の正式名称は、「三嶋神社、伊古奈比咩命神社」となっていましたが、その後三嶋大明神と見目、若宮、剣の御子が、現在の三島市三嶋大社へ御遷座され、白浜に御分霊を残された為、正式名称は「伊古奈比咩命神社」となりました。通称は「白濱神社」と呼ばれています。

御祭神

御祭神 御由緒

御由緒 御歴史

御歴史 文化財・天然記念物

文化財・天然記念物